Revista

Ciencia e Ingeniería Neogranadina

Sistema

de Información Científica Redalyc

Red de Revistas Científicas de América

Latina y el Caribe, España y Portugal

Metodología para

el análisis de vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción

en masa y flujos torrenciales en cuencas hidrográficas

Methodology for analysis of vulnerability for

flood hazards, mass movements and watershed torrent flow

Jorge Mario Vera Rodríguez

* jmverar@ut.edu.co

Universidad del Tolima, Colombia

Adriana Paola Albarracín Calderón

** palbarra@ut.edu.co

Universidad del Tolima, Colombia

Metodología

para el análisis de vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción

en masa y flujos torrenciales en cuencas hidrográficas

Ciencia e Ingeniería Neogranadina, vol. 27, núm. 2, 2017

Universidad

Militar Nueva Granada

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91150559006

Recepción: 27 Septiembre 2016

Aprobación: 05 Mayo 2017

Cómo citar: J. M. Vera Rodríguez y A. P. Albarracín Calderón,

"Metodología para el análisis de vulnerabilidad ante

amenazas de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales en

cuencas hidrográficas," Ciencia e Ingeniería Neogranadina,

vol. 27, no. 2, p. 109-136. DOI: http://dx.doi.org/10.18359/rcin.2309

Resumen:

La gestión del riesgo es un componente fundamental

para la ordenación de cuencas hidrográficas y, en general, para

la gestión integral del territorio; sin embargo, los ejercicios de

gestión del riesgo han sido hegemonizados desde las visiones parciales

de las ciencias naturales y aplicadas, por lo que se han centrado

principalmente en el análisis de amenazas, y se ha dado menor importancia

a los componentes de la vulnerabilidad. Este trabajo esboza una propuesta

metodológica para el análisis y la espacialización

de la vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción en

masa y flujos torrenciales, soportada en un marco teórico

holístico y en el uso de sistemas de información

geográfica. Dicha metodología se aplicó a una micro-cuenca del río Combeima,

ubicada en el departamento del Tolima. Los resultados obtenidos permiten

verificar su viabilidad práctica, siendo además susceptible de

generalización.

Palabras clave: Vulnerabilidad, gestión del riesgo, cuencas hidrográficas,

amenaza por inundación, remoción en masa, flujos torrenciales.

Abstract: Risk management is a fundamental component

of the distribution of watersheds and, in general, for the integral administration

of the territory. However, risk management exercises have been hegemonized from the partial visions of the natural and

applied sciences, so they have focused mainly on the analysis of threats,

giving less importance to the components of vulnerability. This work outlines a

methodological proposal for the analysis and spatialization

of the vulnerability to flooding threat, mass removal and torrential flows,

supported by a holistic theoretical framework and the use of geographic

information systems. This methodology was applied to a micro basin of the Combeima River, located in the department of Tolima. The

obtained results allow verifying its practical viability, being also

susceptible of generalization.

Keywords:

Vulnerability, risk management, watershed, flood threat,

mass removal, torrential flows.

INTRODUCCIÓN

El riesgo de desastres es una construcción social, relacionada

con el potencial de pérdidas o daños que pueden ocurrir a una

comunidad, los ecosistemas que le sustentan o sus medios de vida, como

resultado de la convolución o mutuo

condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad. Estos constituyen lo que se

denominan factores de riesgo [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], y que en el caso de la

vulnerabilidad están fuertemente ligados al modelo de desarrollo.

Un desastre se entiende como la materialización de un riesgo

a tal escala que sus impactos superan la capacidad de respuesta o recuperación

del sistema ambiental afectado, y por ello requiere apoyo externo. en este sentido, no todo riesgo es un riesgo de desastre, ya

que pueden ocurrir eventos en los que los niveles de daños y

pérdidas generados no comprometan de manera seria el funcionamiento del

sistema; de allí que uno de los objetivos principales de los procesos de

gestión de riesgos de desastres consista en la disminución de los

niveles de daños o pérdidas probables a niveles aceptables

(prevención y mitigación) [9].

La Fig. 1 presenta cómo el riesgo de desastre se da en la

medida en que coinciden unas condiciones de amenaza y vulnerabilidad, que son

los factores de riesgo, de manera que para una adecuada gestión del

riesgo es necesario entender la forma como interactúan dichos factores y

configuran situaciones de riesgo concretas que representan posibilidades reales

de afectación a comunidades, los ecosistemas que los soportan y sus

medios de vida.

Fig. 1. Factores del riesgo de desastres desde el enfoque

holístico

Fuente: elaboración

propia.

La amenaza hace referencia a los procesos externos e internos a un

sistema, de origen natural, antrópico o socionatural,

que interactúan con este y que tienen el potencial de inducir una transformación

significativa en él, ya sea de manera lenta o súbita. En este

sentido, se refiere a la condición física con el potencial de

causar consecuencias no deseables o daños sobre la población, los

ecosistemas de que se valen o sus medios de vida. En este punto es necesario

resaltar que la mayoría de las configuraciones ambientales o

territoriales están expuestas a perturbaciones (amenazas)

múltiples, interactuantes [5], [10].

Por su parte, la vulnerabilidad es considerada como un factor interno

de riesgo y alude a las características de un sistema desde el punto de

vista de su exposición, capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y

recuperarse del impacto de una amenaza natural, antrópica o socionatural, que implica una combinación de

factores que determinan el grado al que un sistema se encuentra en riesgo por

un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad [11]. La

vulnerabilidad tiene un carácter específico según el tipo

de amenazas o perturbaciones que influyen en el sistema.

El nivel de vulnerabilidad es determinado por factores asociados

al modelo de desarrollo, la disponibilidad y fragilidad de los medios de

subsistencia, la sobrepoblación, la cultura, la organización

social, la percepción social frente a los riesgos, la capacidad

institucional, el equilibrio ambiental, la capacidad de prevención,

respuesta o recuperación, entre otros aspectos.

La vulnerabilidad es función de tres componentes principales:

la exposición ante amenazas naturales, socionaturales

o antrópicas; la sensibilidad o fragilidad de los elementos expuestos y

la capacidad de adaptación o recuperación. La Fig. 2 representa

la relación entre los factores de la vulnerabilidad y sus componentes o

subsistemas [12].

Fig. 2. Factores y componentes de la vulnerabilidad

Fuente: elaboración

propia a partir de datos de [12].

La Exposición como factor de vulnerabilidad se refiere al

nivel donde ecosistemas, población, infraestructuras y sistemas de producción

se encuentran en zonas de incidencia potencial de las amenazas consideradas en

el análisis.

Por su parte, la fragilidad hace referencia al nivel de susceptibilidad

intrínseca de los elementos expuestos a ser afectados por una magnitud

estimada de la amenaza; los componentes de la fragilidad son el físico,

el socioeconómico y el ambiental.

La capacidad de respuesta y adaptación tiene que ver con la

posibilidad de las comunidades para atender, asumir, recuperarse y adaptarse ante

grandes variaciones en sus condiciones normales de vida, producto de un desastre.

Esto está determinado por aspectos como niveles de gobernabilidad, nivel

cultural, capacidad de ordenación y gestión ambiental del territorio,

niveles de preparación y diseño de planes de manejo de

emergencias y gestión del riesgo, capacidad de endeudamiento, capacidad

de ahorro y transferencia de riesgos mediante pólizas de aseguramiento,

entre otros.

Aunque es usual encontrar el uso del término resiliencia para hacer referencia a este componente de la

vulnerabilidad, ello es impreciso, ya que esta se refiere fundamentalmente a la

tolerancia que tienen las configuraciones territoriales de soportar una

acción perturbadora antes de presentar un cambio sustancial en sus características,

en tanto que la capacidad de adaptación hace referencia a la posibilidad

que tienen los ecosistemas de ajustarse a variaciones sustanciales en su

entorno y frente a acciones perturbadoras, súbitas o no, de manera que

puedan seguir funcionando a pesar de cambios cualitativos o cuantitativos

importantes [13].

Pese a la amplia documentación y legislación sobre

gestión del riesgo y planificación de cuencas hidrográficas

que plantea incorporar el riesgo como variable clave en la ordenación

territorial, la valoración de este generalmente presenta un sesgo, dado

que usualmente se hace referencia a las amenazas (más que nada de origen

natural), obviando o dando menor prioridad al análisis y espacialización de la vulnerabilidad [14].

Esto es evidente en los planes de ordenación de cuencas, en

los que a pesar de los lineamientos del Decreto 1729 de 2002 [15] y las

Guías Técnico-Científicas para la Ordenación y

Manejo de Cuencas Hidrográficas [16], [17], se trabajó el

componente del riesgo sobre todo desde el análisis de amena-zas. En este

sentido, se carece de modelos para el análisis integral del riesgo y su

articulación en los planes de manejo de cuencas, aunque hace falta

evaluar los impactos del Decreto 1640 [18], la Ley 1523 [9] y los lineamientos

del anexo B de la guía para la formulación de los planes de

ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas [19].

Este trabajo presenta una propuesta metodológica que permite

la articulación de la gestión integral del riesgo de desastre

asociado a eventos de inundación, torrenciales y de remoción en

masa, en los procesos de ordenación de cuencas hidrográficas.

Dichos eventos, en el caso de Colombia, son los causantes de más del 75

% de las emergencias y más del 80 % del total de víctimas y

daños a la infraestructura social y económica, así como a

los medios de vida de las comunidades [20].

Como parte del trabajo, se efectúa un ejercicio de

aplicación para el caso de la microcuenca de

la Quebrada Cay, ubicada en la Cuenca del Río Combeima,

municipio de Ibagué, proceso que, a manera de ejemplo, muestra la forma

de operativizar la metodología propuesta.

1. MATERIALES Y MÉTODOS

1.1. Descripción

del área de estudio

La microcuenca de la quebrada Cay,

posee una extensión de 1946 hectáreas, que representan el 7 % del

área de la cuenca del río Combeima y

cuenta con una población de alrededor de 1700 habitantes. Esta microcuenca es una importante fuente hídrica, ya que

en esta se encuentra ubicada una bocatoma mediante la cual se captan 300 litros

de agua por segundo para el acueducto principal, que abastece el 80 % de la

población de Ibagué.

La microcuenca presenta alturas entre

1300 y 2900 m.s.n.m., una pendiente promedio de 29° y máxima de

79°. La quebrada Cay nace a los 2800 m.s.n.m. y desemboca a los 1300

m.s.n.m.; su cauce principal tiene un recorrido de 8,34 km y posee un caudal

medio anual de 700 l/s. La zona presenta un promedio multianual de

precipitaciones del orden de los 1600 a 1700 mm de lluvia. La microcuenca se clasifica como una corriente de agua natural

de régimen torrencial acentuado, dado que presenta

características morfométricas que la

configuran como una subcuenca pequeña que

corre por un valle estrecho, y presenta caudales en estiaje reducidos; en épocas

de lluvia produce crecidas de consideración con grandes acarreos de

fondo y en suspensión [21].

Los principales eventos que han impactado a la comunidad están

relacionados con deslizamientos localizados que han afectado de forma continua

cultivos, caminos veredales, bocatomas e

infraestructura en general.

1.2. Sistema

de indicadores para el análisis de la vulnerabilidad

El sistema de indicadores propuesto se basa en el modelo

conceptual planteado, el cual identifica la exposición, fragilidad y

capacidad de adaptación y respuesta como factores de vulnerabilidad, los

cuales a su vez presentan una serie de componentes. En este sentido, para cada

una de las variables se ha establecido una escala de valoración y unas

convenciones, como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1. Escala de

valoración y convenciones para las variables y componentes de los

factores de vulnerabilidad.

Fuente: elaboración

propia.

Dado que la vulnerabilidad es función de la exposición,

la fragilidad y la capacidad de adaptación y respuesta, se propone

estimar la vulnerabilidad global en función de estos tres factores. En

este trabajo se ha optado por una relación aritmética simple, que

ha sido escogida por su simplicidad y la capacidad de esquematizar el proceso

en general y los criterios de aplicación.

La Tabla 2 presenta las funciones propuestas para estimar cada

una de las variables consideradas, así como cada uno de los componentes

de los factores de vulnerabilidad identificados.

Tabla 2. Funciones para

la estimación de la vulnerabilidad y sus componentes.

Fuente: elaboración

propia.

En las Tablas 3, 4 y 5 se desagregan cada uno de los

componentes, variables por medir y criterios de evaluación propuestos

para la estimación de la vulnerabilidad por exposición,

fragilidad y capacidad de adaptación y respuesta. Dichos criterios y

variables han sido establecidos con base en criterios discutidos por los

autores con expertos regionales en gestión del riesgo de desastres. En

la Tabla 6 se presenta una matriz propuesta para valorar la gobernanza y

capacidad de gestión territorial.

Tabla 3. Componentes,

variables y criterios de evaluación para determinación de la

vulnerabilidad por exposición.

Fuente: elaboración

propia.

Tabla 4. Componentes,

variables y criterios de evaluación para determinación de la

vulnerabilidad por fragilidad

Fuente: elaboración

propia.

Tabla 5. Componentes,

variables y criterios de evaluación para determinación de la

vulnerabilidad determinada por capacidad de adaptación y respuesta

Fuente: elaboración

propia.

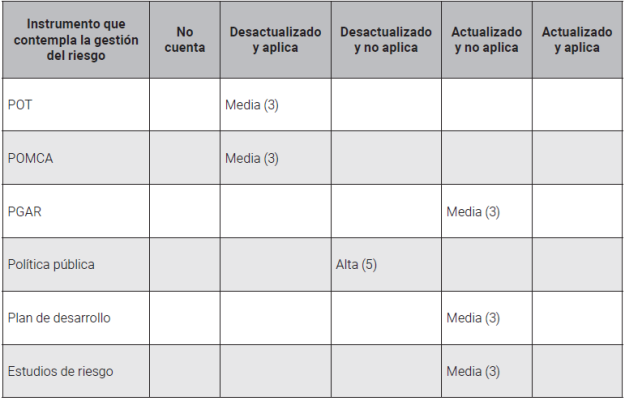

Tabla 6. Matriz de

evaluación para determinar vulnerabilidad por capacidad de gobernanza y

gestión territorial

Fuente: elaboración

propia.

1.3. Fuentes

de información

En la Tabla 7 se relacionan la información y las fuentes

que se tuvieron en cuenta para el cálculo de cada uno de los componentes

de la vulnerabilidad.

Tabla 7. Información

y fuentes de información que se tomaron en cuenta en el proceso de

aplicación de la metodología propuesta.

Fuente: elaboración

propia. [21, 22, 23, 28, 29, 30, 31]

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dado que la vulnerabilidad por exposición (VE) está

determinada por el grado de exposición ante las amenazas, es necesario

contar con un mapa de amenazas y otro de elementos expuestos, los cuales deben

ser contrastados para identificar los niveles de exposición existentes.

El proceso partió de la definición del mapa de amenazas de

inundación, remoción en masa y flujos torrenciales, que son el

tipo de eventos más recurrentes en la microcuenca

y generan emergencias en el área de estudio.

A continuación, se presentan las características de

estos dos aspectos (amenaza y elementos expuestos), para la microcuenca

de la quebrada Cay y posteriormente se efectúa el cruce de estas

variables.

2.1. Amenaza

Este estudio tuvo como base el mapa de amenazas generado en el marco

del estudio de caracterización para el ordenamiento del corregimiento 9

del municipio de Ibagué [21], de lo cual se extrajo el área de la

microcuenca de la quebrada Cay, como se observa en la

Fig. 3.

Fig. 3. Tipos y grado de amenaza por inundación, remoción

en masa y flujos torrenciales identificados en la microcuenca

de la quebrada Cay.

Fuente: elaboración

propia a partir de datos de [21].

En primera instancia se consideró trabajar con el mapa de

amenazas generado duran-te el proceso de elaboración del POMCA de la cuenca

mayor del río Coello, el cual fue elaborado a escala 1:25000 [22]; sin

embargo, al efectuar un análisis detallado de las categorías

empleadas para la clasificación de las amenazas, se encontraron deficiencias

conceptuales, dado que en el POMCA se define la susceptibilidad como el grado

de predisposición de un sitio a que en él se genere un evento u

amenaza debido a sus condiciones intrínsecas [22]. En este sentido no

existe claridad respecto a qué diferencia existe entre susceptibilidad e

inestabilidad y existen criterios que ubican la susceptibilidad más como

una vulnerabilidad física que como una amenaza.

2.2.

Vulnerabilidad por exposición

2.2.1.

Vulnerabilidad por exposición de infraestructura

La Tabla 8 presenta la matriz relacional empleada para

determinar el grado de exposición de los diferentes elementos en la microcuenca, con base en el nivel de amenaza asociado con

su localización.

Tabla 8. Matriz de dos

dimensiones para determinar la VEI y la VEP en la microcuenca

de la quebrada Cay

Fuente: elaboración

propia.

Como puede observarse, se ha determinado que todo aquel elemento

que se encuentre en un área con nivel de amenaza alta, media o baja ante

eventos de remoción en masa tendrá el mismo nivel de vulnerabilidad

por exposición. Por su parte, los elementos que se encuentren en áreas

amenazadas por flujos torrenciales tendrán un nivel de vulnerabilidad

por exposición alto.

2.2.2.

Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas

En este punto, se trabajó con base en un mapa de coberturas

de la tierra que emplea la metodología Corine land cover a escala 1:10.000

[23], mapa en el cual se estimó que dentro de los tipos de ecosistemas

considerados, la microcuenca de la quebrada Cay posee

una extensión de 914,6 ha de bosque natural fragmentado,

correspondientes al 47 % de la extensión de la microcuenca;

correspondiendo el 53 % a la sumatoria de áreas construidas, cultivos

(permanentes, semipermanentes o transitorios) o pastos (manejados o

enmalezados). Además, se identificó que no hay presencia de otros

tipos de ecosistemas especiales (páramos, humedales, parques naturales y

reservas naturales). Con base en la Tabla 3 se determina que la VEE es media.

2.2.3.

Vulnerabilidad por exposición de sistemas de producción

Para la implementación de esta variable se trabaja con base

en cuatro tipologías de coberturas de la tierra tenidas en cuenta en la

metodología de clasificación Corine land cover. Estas son: cultivos

permanentes, cultivos anuales o transitorios, pastos limpios que se asocian a

la ganadería intensiva y pastos enmalezados o enrastrojados,

que de acuerdo con la comunidad, en la microcuenca se

asocian con la ganadería extensiva. En este sentido, se

identificó que el 91,2 % de los sistemas de producción presentan

algún grado de exposición ante eventos de remoción en masa

o torrenciales, siendo predominante el nivel de exposición medio; por

esta razón, al aplicar los criterios propuestos en la Tabla 8 se estima

que la VESP es media. La Fig. 4 presenta los resultados de la VEI, VEE y VESP.

Fig. 4. Resultados de la espacialización

de VEI, VEE y VESP

Fuente: elaboración

propia.

2.2.4.

Vulnerabilidad por exposición de población

Para el manejo de esta variable, se tomó como base la localización

de las viviendas en el área de estudio. Al aplicar los criterios

propuestos en la Tabla 3, y teniendo en cuenta que más del 30 % de las

viviendas se encuentra en áreas con nivel de amenaza alta, se determina

que la VEP es alta. En este caso, debido al tamaño de las viviendas, la

cartografía no es muy apropiada para representar los resultados a esta

escala, por lo que estos se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9. Nivel de

amenaza a las que se encuentran expuestas las viviendas existentes en la microcuenca de la quebrada Cay

Fuente: elaboración

propia.

2.3. Vulnerabilidad

por fragilidad

2.3.1.

Cálculo de la vulnerabilidad por fragilidad socioeconómica

El cálculo de este indicador se efectúa para toda la

población de la vereda a través del valor promedio del puntaje de

Sisbén III. Se ha optado por este indicador dado

que es empleado para la focalización de la población beneficiaria

de los programas sociales del Estado. Según [24] dicho indicador

está basado en el enfoque de pobreza multidimensional y se calcula con

base en una encuesta de 96 preguntas, por medio de la cual se identifica la población

con necesidades básicas insatisfechas; por lo tanto, el Estado tiene la

obligación de subsidiarles derechos fundamentales, como salud, vivienda,

educación, alimentación, entre otros. Los resultados obtenidos se

presentan en la Tabla 10 y permiten establecer que el nivel de la VFSE para la

población de la microcuenca de la quebrada Cay

es alta.

Tabla 10. Valores

promedio de los puntajes de Sisbén III para

los habitantes de las veredas de la microcuenca de la

quebrada Cay

Fuente:

elaboración propia.

2.3.2.

Cálculo de la vulnerabilidad por fragilidad ambiental

La vulnerabilidad por fragilidad ambiental está dada por el

promedio aritmético del puntaje de conflictos por uso del suelo, los niveles

de deforestación y los impactos estimados del cambio climático.

Conflictos por uso del suelo

Para la generación del mapa de conflictos por uso del suelo

se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

2.

2. El artículo 83 inciso d. del Código Nacional de

los Recursos Naturales Renovables [26] designa a las áreas mencionadas

en el inciso anterior como propiedad inalienable, imprescriptible e

inembargable del Estado

3.

3. Las áreas con un nivel de erosión actual fuerte

son consideradas áreas de recuperación y manejo ambiental, y aquellas

donde la erosión es severa son consideradas áreas forestales

protectoras.

4.

4. Las áreas con alturas mayores a 2500 m.s.n.m. se

recomiendan como áreas forestales protectoras.

5.

5. Las áreas con niveles de inestabilidad media se deben destinar

para recuperación y manejo, y las de inestabilidad alta se recomiendan

como áreas forestales protectoras.

6.

6. Finalmente, las áreas que no cumplan ninguna de las anteriores

restricciones se consideran aptas para producción sustentable.

7.

7. En caso de que las áreas de bosque existentes no

necesariamente deban ser destinadas a zonas forestales protectoras, o como de

recuperación y manejo, se debe orientar su uso sustentable como zona

forestal protectora-productora, de manera que no se presente pérdida de

coberturas boscosas.

8.

8. Para determinar las áreas en conflicto por uso, se

contrastan los mapas de uso y cobertura actual de la tierra y el mapa obtenido

de usos recomendados, de manera que las áreas que tengan un uso actual

diferente del recomendado se consideran áreas en conflicto por uso.

Para determinar los niveles de conflicto existentes al contrastar

los mapas de coberturas de la tierra actuales y usos del suelo recomendados, es

necesario contar con unos criterios que permitan establecer en cada cruce

posible cuál es el grado del conflicto. En este sentido, la Tabla.11

presenta la matriz de dos dimensiones construidas para ordenar los criterios de

decisión, en tanto que la Fig. 5 muestra los resultados obtenidos.

Tabla 11. Matriz de dos

dimensiones para determinar conflictos por uso en la microcuenca

de la quebrada Cay

Fuente: elaboración

propia.

Fig. 5. Usos del suelo actual, recomendado y conflictos

por uso del suelo en la microcuenca de la quebrada

Cay

Fuente: elaboración

propia.

Con base en los criterios propuestos y dado que el área en

conflictos por uso representa el 21,1 % del área de la microcuenca y que de esta el 61,3 % se encuentra en niveles

de conflicto medio o alto, se determina que este componente de la vulnerabilidad

ambiental es medio.

Nivel de deforestación

El decreto 1791 de 1996 establece en su artículo 4 [27] que

los propietarios de predios de más de 50 hectáreas deberán

mantener en cobertura forestal por lo menos un 10% de su extensión. De

igual forma, en el artículo 5 se establece que en terrenos

baldíos adjudicados mayores de 50 hectáreas el propietario

tendrá mantener una proporción del 20 % de la extensión

del terreno en cobertura forestal. De aquí se puede interpretar que

desde la perspectiva de la legislación existe un mínimo de

coberturas boscosas para garantizar la sustentabilidad de los territorios, el

cual oscila entre el 10% y el 20 % del área de la cuenca. En este

sentido, si el territorio cuenta con menos de 20 % de cobertura boscosa la

vulnerabilidad por los niveles de deforestación es alta. Con base en

criterio experto, se determina que si la deforestación está entre

el 20 % y 50 %, la vulnerabilidad es media y si es menor al 20 % es baja. Como

se observa en la Fig. 5, el nivel de cobertura boscosa representada en bosque

natural fragmentado es del 47 %, por lo que la vulnerabilidad es media.

Impacto estimado del cambio climático

En 2013 se efectuó una modelación para la determinar

la producción de sedimentos desde contextos de cambio climático

en la cuenca hidrográfica del río Coello, de la cual hace parte

la microcuenca de la quebrada Cay [28]. Para este

propósito se tomó el periodo de referencia 1988-2007, y para

estimar la influencia del cambio climático, el periodo 2011-2030. El

modelo empleado estimó la pérdida de suelo en la cuenca desde

escenarios de cambio climático, con base en los tipos de cobertura y uso

actual del suelo, tipos de suelo y relieve, identificando aquellas unidades

territoriales más susceptibles a los procesos de erosión. La

Tabla 12 presenta parte de los resultados obtenidos, los cuales permiten

determinar que el nivel del impacto estimado en cuanto al cambio

climático en la microcuenca de la quebrada Cay

es alto.

Tabla 12. Estimación

de sedimentos (ton/ha/año) según subcuencas

en la cuenca mayor del río Coello para los escenarios 1988-2007 y 2011

-2030.

Fuente: elaboración

propia a partir de datos de [28].

2.3.3.

Cálculo de la vulnerabilidad por fragilidad física

La evaluación de este componente es de tipo cualitativo y

el nivel del índice se asigna con base en los siguientes criterios:

2.

2. La mayor parte de las estructuras son de uno o dos niveles (pisos),

razón por la cual se estima que su nivel de cimentación es

superficial.

3.

3. Se identifica que aproximadamente el 49 % de las viviendas están

construidas en bloque o ladrillo, el 27 % están hechas en bahareque y el

24%, en tabla.

4.

4. La población para acceder a la

micro-cuenca solo cuenta con una vía que se encuentra en regular estado

en la mayor parte de los tramos.

5.

5. En general, el estado de mantenimiento de las

infraestructuras presentes en la microcuenca (viviendas,

vías, instituciones educativas, acueducto y redes eléctricas) es

inadecuado.

Con base en estos aspectos, se determina que la condición

de las infraestructuras es inadecuada, por lo que la VFF el alta.

2.3.4.

Cálculo de la vulnerabilidad por fragilidad institucional

Se toma como base el índice de transparencia de las entidades

públicas [29]. Para el periodo 2015-2016, este arrojó como resultado

un valor de 62,2 para Ibagué; 73,5 para el departamento del Tolima y

62,8 para la contraloría departamental. Estas puntuaciones ubican las tres

instituciones en un nivel de riesgo de corrupción medio.

Por otro lado, un sondeo a nivel de las Juntas de Acción Veredal permite corroborar que entre 2010 y 2015 no ha

habido una variación significativa respecto de los niveles de

partición de la comunidad en este escenario organizativo. Con base en lo

anterior, se establece que la VFI es medio.

Al computar los puntajes respectivos de cada uno de los componentes

de la vulnerabilidad por fragilidad VF, se encuentra que el resultado es de 4,2

puntos, lo que la ubica como vulnerabilidad alta.

2.4. vulnerabilidad

por capacidad de adaptación y respuesta

La VCAyR está determinada por

la capacidad de ahorro y endeudamiento de los entes territoriales, la percepción

social del riesgo institucional y comunitario, y por la capacidad de gobernanza

y gestión territorial. A continuación, se presentan los criterios

empleados y los resultados obtenidos para la evaluación de la VCAyR.

2.4.1.

Ahorro y capacidad de endeudamiento

El Departamento Nacional de Planeación [30] efectúa

cada año una evaluación del despeño fiscal de los entes

territoriales (departamentos y municipios). Este indicador evalúa seis

variables: 1) autofinanciamiento de gastos de funcionamiento; 2) respaldo del

servicio de la deuda; 3) dependencia de transferencias y regalías; 4)

generación de recursos propios; 5) magnitud de la inversión, y 6)

capacidad de ahorro. La Tabla 13 presenta los resultados obtenidos para el

departamento del Tolima y para Ibagué, con base en los cuales se

determina que la VCAyRACE es media.

Tabla 13. Indicador de

desempeño fiscal Gobernación del Tolima y Alcaldía de

Ibagué para 2013

Fuente: elaboración

propia a partir de datos de [30].

2.4.2.

Percepción del riesgo

Al realizar un ejercicio con 42 habitantes, dentro de los que se

encontraban varios líderes sociales de la microcuenca,

se les solicitó que organizaran en orden de importancia los temas prioritarios

que debían ser atendidos por la institucionalidad. Así, se encontró

que los aspectos relacionados explícitamente con el riesgo de desastres

están en el nivel medio, como lo evidencia la Tabla 14.

Tabla 14. Orden de

importancia que la comunidad considera como los principales problemas que deben

ser atendidos por los organismos estatales en la microcuenca

de la quebrada Cay

Fuente: elaboración

propia.

2.4.3.

Capacidad de gobernanza y gestión del territorio

Para evaluar este componente de la capacidad de adaptación

y respuesta se aplicó la matriz propuesta en la Tabla 6 y se obtuvieron

los resultados presentados en la Tabla 15. Al promediar los puntajes asignados,

se encontró que este componente de la vulnerabilidad es medio.

Tabla 15. Matriz de

evaluación para determinar vulnerabilidad por capacidad de gobernanza y

gestión territorial para el caso de la microcuenca

de la quebrada Cay

Fuente: elaboración

propia.

Como se evidencia en la Fig. 6, los resultados obtenidos indican

que el nivel de vulnerabilidad ante eventos de inundación,

remoción en masa y flujos torrenciales en la microcuenca

de la quebrada Cay es medio. Adicionalmente, como elemento de

visualización del escenario, la Fig. 6 permite identificar cuáles

son aquellos componentes o subcomponentes de la vulnerabilidad que deben ser

intervenidos con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta y

adaptación de la microcuenca como sistema.

Este instrumento permite la focalización de los componentes más

relevantes, y se facilita así el diseño de los procesos de

gestión.

Fig. 6. Consolidado de los resultados obtenidos en la estimación

de la vulnerabilidad (V) y sus componentes en la microcuenca

de la quebrada Cay.

Fuente: elaboración

propia.

Los resultados obtenidos tienen varias fuentes de incertidumbre que

es necesario resaltar. La primera de ellas tiene que ver con los márgenes

de error en la generación de la información secundaria indicada

en la Tabla 7, o con las fuentes específicas empleadas para cada caso en

particular. Otra fuente de incertidumbre tiene que ver con la forma de

definición de la ponderación y cómputo de las variables y

componentes de la vulnerabilidad, es decir, con la estructura del modelo, que

en este caso en particular se efectuó con base en criterio experto; sin

embrago, dado que el propósito de este trabajo es el planteamiento

metodológico general y ejemplificar una forma de aplicación, el

cálculo de la incertidumbre asociada escapa a los alcances del mismo.

3. CONCLUSIONES

A partir de un modelo conceptual holístico de los factores

de riesgo de desastre (amenaza y vulnerabilidad), es posible enriquecer los

procesos de ordenación de cuencas hidrográficas. De igual forma,

se puede adoptar una serie de indicadores de vulnerabilidad ante amenazas de

inundación, remoción en masa y flujos torrenciales, basados en

fuentes de información y metodologías de análisis

aplicables a cualquier cuenca hidrográfica del país, de manera

que se puedan efectuar comparaciones y generalizaciones.

Sin embargo, como punto de partida es necesaria una solidez conceptual

que sustente los procesos de identificación, caracterización y espacialización del riesgo de desastres, de manera

que estos ejercicios tengan una coherencia y profundidad que los constituya en

soporte para la toma de decisiones.

El proceso desarrollado en este trabajo permite verificar que es

posible adoptar metodologías para la espacialización

de la vulnerabilidad, susceptibles de generalización, que permitan

superar los sesgos basados en la identificación de las amenazas y llegar

a una visión del desastre como construcción social y, por lo

tanto, susceptible de gestión integral.

La metodología propuesta presenta ventajas importantes como

la implementación de variables mediante indicadores generalizables, el

uso del puntaje del Sisbén III como fuente de

información estandarizada, pública y actualizada permanentemente,

que facilita ejercicios de comparación, al tiempo que permite ahorrar

recursos y tiempo, así como el uso de sistemas de información

geográfica (SIG) para facilitar la toma de decisiones alrededor de la

gestión integral del riesgo de desastres a nivel de cuencas

hidrográficas y en general en cualquier ámbito territorial.

De igual forma, esta propuesta posibilita trascender la visión

parcial de las ciencias naturales o de las ciencias aplicadas que han sido

hegemónicas en la gestión del riesgo, para llegar a una visión

holística que articula miradas y herramientas de las ciencias naturales,

aplicadas y sociales hacia un abordaje inter y transdisciplinar,

en el que todas ellas son enriquecidas por las perspectivas de las otras

disciplinas.

La metodología facilita además la articulación

de la vulnerabilidad y no solo de las amenazas a los procesos de

ordenación de cuencas hidrográficas para la gestión

integral del riesgo; de igual forma, facilita desagregar los componentes de la

vulnerabilidad para identificar aquellos de mayor incidencia en los que debe

centrarse la gestión. En este sentido, y como ejemplo, en el ejercicio

de aplicación se observa cómo aunque dos componentes

críticos son la exposición de infraestructura y de población,

ello no implica necesariamente la reubicación de todos los elementos

expuestos, sino que se puede trabajar en disminuir la fragilidad física

por parte de dichos elementos; es decir, la prevención a través

de la mejora en el diseño y construcción a través de la

aplicación de normas como las de sismorresistencia,

las cuales reducen los impactos de las vulnerabilidades por exposición de

infraestructura y población.

Finalmente, ya que el propósito de este trabajo era aportar

una propuesta holística, generalizable y operativa, es necesario evaluarla

mediante su aplicación a diversos casos, de manera que se pueda

identificar la relación matemática más adecuada entre

variables y componentes de la vulnerabilidad, así como el grado de incertidumbre

asociado al modelo adoptado.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a los profesores Alberto Núñez

Tello, Miguel Thomas y Héctor Cárdenas, expertos en

gestión del riesgo de desastres, quienes aportaron de manera significativa

en la definición de los criterios y variables por valorar para la

estimación de la vulnerabilidad. De igual forma, fue fundamental el

apoyo de la Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de

Cuencas Hidrográficas, de la Universidad del Tolima, al facilitar

condiciones logísticas y técnicas para adelantar esta

investigación.

REFERENCIAS

[1] G. Wilches.

Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico

y soldador o Yo voy a correr el riesgo. Lima, Perú: Red de

Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina,

1998.

[2] L. Narváez, A. Lavell, G. Pérez., La

gestión del riesgo. Un enfoque basado en procesos. Lima,

Perú: Comunidad AndinaSecretaría General;

Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina (Predecan)., 2009.

[3] A. Maskrey

(Comp.). Los desastres no son naturales. Lima,

Perú: Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en

América Latina, 1993.

[4] E. Mansilla. Desastres modelo para armar: colección de piezas de un rompecabezas

social. Lima, Perú: Red de Estudios Sociales en Prevención

de Desastres en América Latina, 1996.

[5] A. Lavell.

La gestión local del riesgo: nociones y precisiones

en torno al concepto y la práctica. Guatemala, Guatemala: Centro

de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América

Central [Cepredenac], Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo [PNUD], 2003.

[6] O. Cardona. Indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgos:

Programa para América Latina y el Caribe; Informe Técnico

Principal. Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2005.

[7] O. Cardona, "La necesidad

de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y

riesgo. Una crítica y una revisión necesaria para la

gestión," en Int, Work-Conf. on Vulnerability in Disaster Theory and Practice, Wagenin-gen,

Holanda, 2001.

[8] O. Cardona, "Estimación

holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos

complejos," Tesis de doctorado, Escola Técnica

Superior D'Enginyers, de Camins,

Canals i Port, Universitat Politécnica de Catalunya,

Barcelona, 2001.

[9] Congreso de la República

de Colombia, "Ley 1523 de 2012," en Diario

Oficial 48411, p. 48, 2012.

[10] G. C. Gallopín, "Linkages

between vulnerability, resilience, and adaptive capacity," Global Environmental Change, vol. 16, no. 3, pp. 293-303,

2006. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.004 .

[11] P. Blaikie, T. Cannon, L. David y B.

Wisner. Vulnerabilidad: el entorno social, político y

económico de los desastres. Lima, Perú: Red de Estudios Sociales en

Prevención de Desastres en América Latina, 1996.

[12] C. Polsky, R. Neff y B. Yarnal, "Building comparable global change

vulnerability assessments: The vulnerability scoping diagram," Global Environmental Change , vol. 17, no. 3, pp. 472-485,

2007. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2007.01.005 .

[13] D. Schroter, C. Polsky

y A. G. Patt, "Assessing vulnerabilities to the

effects of global change: an eight steop approach,"

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,

vol. 10, pp. 573-596, 2005. https://doi.org/10.1007/s11027-005-6135-9 .

[14] Banco Mundial. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en

Colombia: un aporte para la construcción de políticas

públicas. Bogotá, Colombia: Banco Mundial, 2012.

[15] Ministerio de Medio Ambiente,

"Decreto 1729 de 2002", en Diario oficial 44893,

p. 7, 2012.

[16] Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales[Ideam]. Guía técnico

científica para la ordenación de las cuencas hidrográficas

en Colombia. Bogotá, Colombia: Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales, 2008.

[17] Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales [Ideam]. Guía técnico-científica para la

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia.

Bogotá, Colombia: Instituto de Hidrología, Meteorología y

Estudios Ambientales, 2004.

[18] Colombia, Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Decreto 1640 de 2012", en Diario oficial 48510, p. 28, 2012.

[19] Colombia, Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía técnica

para la formulación de los planes de ordenación y manejo de

Cuencas Hidrográficas POMCAS. Anexo B. Gestión del riesgo.

Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014.

[20] J. Vera y A. Albarracín,

"Propuesta metodológica para el análisis y espacialización de la vulnerabilidad ante amenazas hidroclimáticas, para la gestión integral del

riesgo en la planificación ambiental de cuencas

hidrográficas," Tesis de maestría, Facultad de

Ingeniería Forestal, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia,

2015.

[21] Colombia, Alcaldía

de Ibagué. Estudio de caracterización para

el ordenamiento del Corregimiento N° Nueve (9) del municipio de

Ibagué. Ibagué, Colombia: Alcaldía de

Ibagué, Secretaría de Planeación municipal, 2006.

[22] Cortolima.

Plan de Ordenamiento de la Cuenca Mayor del Río

Coello. Fases de diagnóstico y formulación. Ibagué,

Colombia: Cortolima, 2006.

[23] Geotec

Group. Estudio de amenazas

naturales, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en los centros poblados de

Villa Restrepo, Llanitos, Juntas, Pastales, Pico de Oro, Bocatoma Combeima y Cay por flujos torrenciales en las Microcuencas del Rio Combeima.

Ibagué, Colombia: Cortolima, 2013.

[24] C. Flórez, F. Espinoza

y L. Sánchez. Diseño del índice SISBÉN

en su tercera versión -SISBÉN. Bogotá, Colombia:

Departamento Nacional de Planeación, 2008.

[25] Colombia, Ministerio de

Agricultura, "Decreto 1449 de 1977," en Diario

Oficial No. 34827, p. 5, 1977.

[26] Congreso de la República

de Colombia, "Decreto 2811 de 1974," en Diario

Oficial No. 34243, 1974.

[27] Colombia Ministerio del

Medio Ambiente, "Decreto 1791 de 1996," en Régimen

de Aprovechamiento Forestal, 1996.

[28] L. Ocampo y L. Ramírez,

"Determinación de la producción de sedimentos, bajo

escenarios de cambio climático en la cuenca hidrográfica del

río Coello, departamento del Tolima," Tesis de maestría,

Facultad de Ingeniería Forestal, Universidad del Tolima, Ibagué,

2013.

[29] Transparencia por Colombia,

"Índice de transparencia de las entidades

públicas," 2016. [En línea]. Disponible en: http://indicedetransparencia.org.co

.

[30] Departamento Nacional de

Planeación, "Evaluación del despeño fiscal de los

entes territoriales," 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/evaluacion-y-seguimiento-de-la-descentralizacion/Paginas/desempeno-fiscal.aspx

.

[31] NASA, "ASTER Global Digital Elevation Map," 2011. [En línea]. Disponible en: https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp

.

Notas de autor

* Ingeniero Agroindustrial; Msc., doctorando en Planificación y Manejo Ambiental

de Cuencas Hidrográficas. Investigador del Grupo Interdisciplinario de

Estudios sobre el Territorio, de la Universidad del Tolima, Ibagué,

Colombia. Correo electrónico: jmverar@ut.edu.co .

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5411-4140.

** Ingeniera Forestal, Msc.. Investigadora del Grupo

Interdisciplinario de Estudios sobre el Territorio, Universidad del Tolima,

Ibagué, Colombia. Correo electrónico: palbarra@ut.edu.co. ORCID:

http://orcid.org/0000-0001-6757-121X.

HTML generado por Redalyc a partir de XML-JATS4R